Radiosendung aus 2002 bearbeitet, nun in einer Sendung. Gesendet am 1.2.2025

(Anfangsgeräusche)

Sprecherin:

Der 27.Januar wurde von Roman Herzog zu einem Gedenktag erklärt. Der 27. Januar ist ein „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. Ich möchte Sie deshalb einladen, sich gemeinsam mit mir an das Frauen-KZ Moringen zu erinnern. Erinnern möchte ich durch Gespräche mit Zeitzeuginnen, Historikern und Dokumenten.

Drei Konzentrationslager (1933-1945)

Sprecherin:

Moringen ist eine ganz normale Kleinstadt in Süd-Niedersachsen bei Göttingen. In dem Werkhaus Moringen, mitten in der Stadt gab es seit dem 11. April 1933 ein frühes Konzentrationslager. Eigentlich waren es drei aufeinander folgende Konzentrationslager:

Der Historiker Jürgen Harder bemerkt in seiner Magisterarbeit dazu:

„Die Konzentrationslager in Moringen sind nicht alleine zu betrachten. Sie wurden im Provinzialwerkhaus in Moringen gegründet. Dieses war ein Werkhaus welches bereits lange Jahre zuvor bestand, so dass im April 1933 ein sogenanntes frühes KZ eingerichtet werden konnte. Dieses KZ bestand bis November 1933. Bereits im Sommer desselben Jahres wurden die ersten weiblichen sogenannten Schutzhäftlinge in ein eigens für sie eingerichtete Frauenschutzhaftabteilung inhaftiert. Von Ende 1933 bis Anfang 1938 wurden im den Gebäuden des Werkhauses ein Frauen-KZ unterhalten. Es folgte von 1940 bis zum Ende des sogenannten Dritten Reiches ein Jugend-KZ für männliche Jugendliche. Ein Pendant sozusagen für weibliche Jugendliche bestand in Uckermark bei Ravensbrück.“

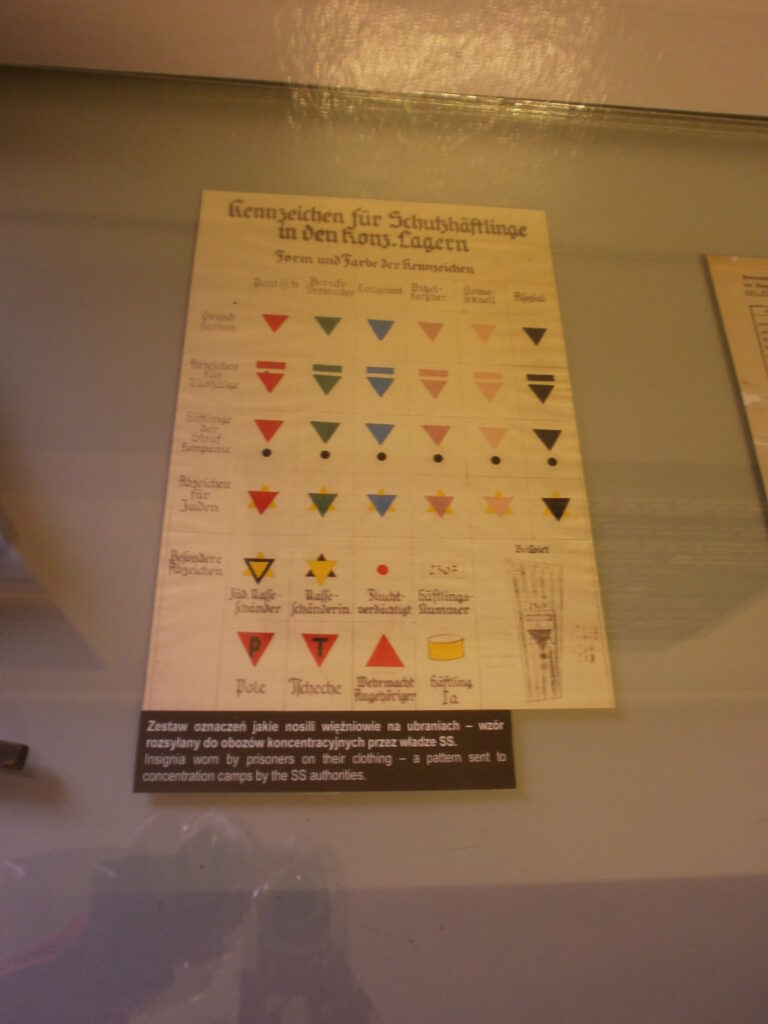

Noch keine Häftlingskleidung und keine Winkel

Sprecherin:

Der Historiker Hans Hesse erklärte zum Frauen-KZ folgendes:

„Dieses erste Frauen-KZ unterschied sich noch ganz erheblich von späteren wie z.B. Ravensbrück oder auch Auschwitz. So gab es in Moringen beispielsweise noch keine Häftlingskleidung und noch keine Winkel…. Und die SS bewachte dieses KZ auch noch nicht. In dieses erste Frauen-KZ kamen aber bereits Frauen, die wir bereits von den späteren Häftlingskategorien kennen. Insgesamt ca. 1350 Frauen in 5 Jahren von 1933 bis 1938.“

(Musikakzent)

Haftgründe

Sprecherin:

Mit Jürgen Harder sprach ich über Gründe, die zur Verhaftung führten.

Jürgen Harder:

Dafür gab es vielerlei Gründe. Es waren vielfach Übertretungen gegenüber den nationalsozialistischen Gesetzen und Verordnungen. Aber es konnte auch viel subtiler geschehen. Es reichte bereits in Gegenwart von anderen Personen gegen das Herrschaftssystem dem Führer oder Angehörigen ihres Machtapparates sich negativ zu äußern. Weitere Gründe waren die Verweigerung der Kriegsdienstes bzw. die Unterstützung des Mannes in seiner Intension. Weitere für die Inhaftierung in ein Schutzhaftlager war die politische Betätigung als Kommunistin z.B. oder Sozialdemokratin, grundsätzliche Verweigerungshaltung gegenüber den Machtansprüchen des Staates z.B. den Bibelforscherinnen, die Verweigerung des Luftschutzdienstes. Es gab sogenannte Luftschutzbeauftragte, in jedem Block, der zudem noch durch Blockwarte kontrolliert wurde. Wohnblock ist hiermit gemeint. Da sind verschiedene Arbeiten mit verbunden, die sind rein organisatorischer Art. Das z.B. Wassereimer bereitgestellt werden mussten. Es mussten Übungen abgehalten werden. Als Vorbereitung auf den kommenden Krieg und das bereits viele Jahre bevor der Krieg offiziell wurde. Weitere Gründe für eine Inhaftierung waren Weigerungen zu spenden. Offiziell waren das freiwillige Spenden, aber inoffiziell war es eine Zwangsmaßnahme, z.B. für das Winterhilfswerk zu arbeiten und zu spenden, für die verschiedenen Massenorganisationen und der finanziellen Nöte so zu sagen einzutreten. Viele Gründe für die Inhaftierungen leiten sich auch aus den sogenannten Häftlingsgruppen ab.

Häftlingsgruppen

Sprecherin:

Welche Häftlingsgruppen gab es im Frauen-KZ Moringen?

Jürgen Harder:

„Also in Moringen speziell gab es Kommunistinnen, Sozialdemokratinnen, sogenannte Remigrantinnen, das waren Jüdinnen und in männlichen Lagern auch Juden, die erst emigriert waren und nach einer gewissen Zeit dachten, die Verhältnisse in Deutschland hätten sich beruhigt und sie könnten zurück in ihre alte Heimat. Die wurden in Haft genommen und in Schutzhaftlager, sprich KZ eingewiesen bis sie entweder wieder abgeschoben bzw. die Abschiebung erkaufen konnten oder halt später in andere Lager mitunter auch in Vernichtungslager abgeschoben wurden. Weitere sind Rassenschänderinnen.“

Sprecherin:

Rassenschänderinnen waren Frauen, die mit Juden verheiratet waren oder eine außereheliche Beziehung mit ihnen eingingen.

Jürgen Harder:

„Des weiteren kamen Prostituierte dazu, sogenannte Berufsverbrecherinnen, das waren Frauen, die mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gerieten, die nationalsozialistische Gesetze waren, sprich mehrfache kleinere Übertretungen konnten zu einer Stigmatisierung und Kriminalisierung als Berufsverbrecherinnen führen. des weiteren eine sehr defuse Gruppe, die sogenannten Staatsfeindlichen, sprich die sich difiltistisch oder staatsfeindlich geäußert hatten, und von Bekannten oder auch persönlichen Feinden denunziert worden waren. Die sogenannten Staatsfeindlichen waren eine erhebliche Gruppe. Dabei muss man auch sagen, dass es oft nicht klar zu trennen ist. Kategorisierungen wurden vielfach von den Nationalsozialisten vorgenommen und somit muss man sie mit äußerster Vorsicht betrachten. Besonders bei den sogenannten Asozialen. In Moringen waren mehrere minderjährige Frauen inhaftiert, die nicht in die Fürsorge sollten, weil sie als sogenannte Asoziale von denen abgelehnt wurden. Einige von ihnen wurden später sterilisiert. Zwangssterilisiert wohl bemerkt. Weiterhin waren in Moringen Lesbierinnen. Wobei sie aber nicht offiziell als Lesbierinnen inhaftiert waren, sondern unter einem anderen Vorwand verhaftet oder inhaftiert wurden. Bei der einen Frau war es so, dass sie kommunistischer Umtriebe sozusagen beschuldigt wurde. Eine andere war zusätzlich noch eine Halbjüdin und damit doppelt und dreifach unter Verfolgungsdruck.“

(Musik)

Sprecherin :

Laut Dr. Hans Hesse gab noch eine weitgrößere Häftlingsgruppe:

„Die größte Gruppe stellten die Zeuginnen Jehovas. Die Zahlen schwanken allerdings ganz erheblich, so sind für die Jahre 1933 und 1934 noch keine Einlieferungen bekannt. doch im Dezember 1937 stellten die Zeugen Jehovas plötzlich mit nahezu 90% aller Häftlinge, die weitaus größte Zahl.“

Sprecherin:

Hilde Faul, Anni Pröll, Ännie Dickmann und Erna Ludolph berichten nun über Ihre persönlichen Haftgründe.

Die Kommunistin Hilde Faul berichtet:

„Verhaftet bin ich worden am 15.8.33. Also ich war noch nicht ganz 18 Jahre. Bin ich verhaftet worden und zwar weil ich im kommunistischen Jugendverband war. Wir haben Plakate … geklebt gegen die Faschisten und alles weitere auch noch. Wir haben eine kleine Demonstration gemacht …Dann war ich bis 1934 in Schutzhaft, dann war ein großer Prozess gegen Jugendliche, alles Mitglieder des kommunistischen Jugendverbands. Der Prozess war 1934 und da bin ich zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt worden, wegen Vorbereitung zum Hochverrat und die 8 Monate hab ich dann in der Strafanstalt Eichach verbüßt und nach der Strafverbüßung bin ich wieder in Schutzhaft gekommen und zwar war ich da im Landgerichtsgefängnis Landshut und von dort aus bin ich dann ins KZ-Moringen gekommen. Also das war Ende 1935/Anfang 1936 so genau weiß ich dass nicht mehr. Bis zu meiner Entlassung am 2. Mai 1937, war ich im KZ Moringen.“

Sprecherin:

Die Kommunistin Anni Pröll war 1936/37 in Moringen inhaftiert:

„Ich hatte schon eine Haftstrafe von 21 Monaten hinter mir, wegen Vorbereitung zum Hochverrat und es war damals schon so üblich, dass die Gestapo die Häftlinge von den Haftanstalten abholten und dann nach Moringen brachten.“

(Musikakzent)

Sprecherin:

Die Zeugin Jehovas Änne Dickmann kam im Herbst 1937 nach Moringen. Hans Hesse hat mit ihr gesprochen:

Hans Hesse:

„Wie ist es denn zu ihrer Verhaftung gekommen?“

Änne Dickmann:

„Ich habe meinen Mann Wäsche gebracht und dabei haben sie mich festgehalten.“

Hans Hesse:

„Warum?“

Änne Dickmann:

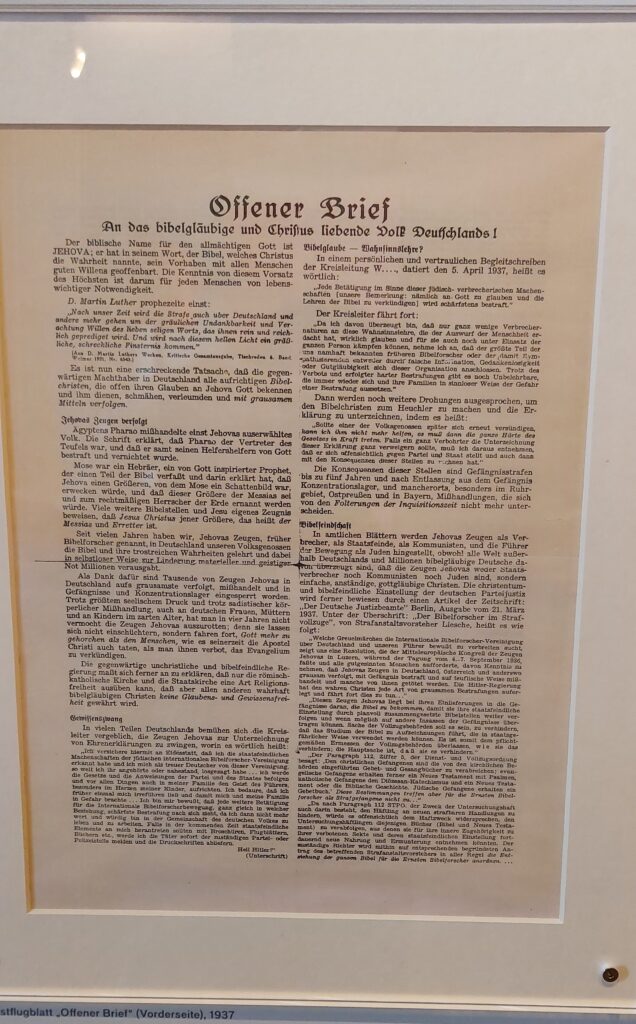

„Ja, wir hatten doch vorher 1936 den Offenen Brief verteilt und im Juni 1937 auch einen Brief an die Öffentlichkeit und die wurden bei uns Zuhause zurecht gemacht und aus den verschiedenen Versammlungen wurden sie bei uns abgeholt. Aber wir kannten uns nicht so ganz genau gegenseitig und ich hab wohl ein bisschen Kaffee eingeschenkt und dergleichen und der neben mir gesessen hat, der hat uns nachher verraten. Aber dann wurde er mir gegenübergestellt und da meinte er: ‚Ich weiß nicht, ob sie das ist. Ich meine sie wäre größer und dicker gewesen.’ Und ich habe so getan, ob ich ihn nicht kenne. Ich habe ihn wohl angekuckt und habe mich nicht mehr dran gestört, was er gesagt hat und daraufhin hatten sie keinen Grund mich jetzt vor Gericht zu bringen. Nein, weil sie nicht beweisen konnten, dass ich jetzt wirklich dabei gewesen bin oder dass sie bei uns gewesen waren und da kam ich sofort ins KZ.!

In dem Offenen Brief heißt es auszugsweise:

„Seit vielen Jahren haben wir, Jehovas Zeugen, früher Bibelforscher genannt, in Deutschland unseren Volksgenossen die Bibel und ihre trostreichen Wahrheiten gelehrt und dabei in selbstloser Weise zur Linderung materieller und geistiger Not Millionen verausgabt. Als Dank dafür sind Tausende von Zeugen Jehovas in Deutschland aufs grausamste verfolgt, mißhandelt und in Gefängnisse und Konzentrationslager eingesperrt worden. Trotz größtem seelischen Druck und trotz sadistischer körperlicher Mißhandlung, auch an deutschen Frauen, Müttern und Kindern im zarten Alter, hat man in vier Jahren nicht vermocht, die Zeugen Jehovas auszurotten; denn sie lassen sich nicht einschüchtern, sondern fahren fort, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, wie es seinerzeit die Apostel Christi auch taten, als man ihnen verbot, das Evangelium zu verkündigen. (…)“

(Musikakzent)

Sprecherin:

In dem Film „Fürchtet Euch nicht“ von Fritz Poppenberg wird über die Verhaftung der Zeugin Jehovas Erna Ludolph berichtet:

‚Und dann sehe ich mit einem Mal auf der Straße zwei Männer stehen. Mit Rädern und da schoss mir durch:´ Die stehen für Dich da. Was machst Du? `Da war ich nicht mehr in der Lage noch ein Haus aufzusuchen und hab erst gedacht: `Fährst Du entgegengesetzt? Nein. Nicht fliehen, dass ist eine unnötige Jagerei. Die sind Dir überlegen. Du fährst geradeaus. Du wirst sehen, entweder stehen sie für Dich da und lässt es an Dich herankommen.’ Entweichen konnte ich nicht und hab den Tatsachen ins Angesicht geschaut. Hieß es von Rad absteigen und hat ich ja noch einige bei mir und jetzt, war ja jetzt in Sichtweite. Und dann wurde ich gefragt, ob ich da oben gewesen wäre. Ja, der Pastor hat Meldung gemacht. Somit wusste ich dann, dass es der Pastor war, der mich da möglicherweise gesehen hat.

Sammeltransport und erster Eindruck in Moringen

Sprecherin:

Die Zeugin Jehovas Änne Dickmann erinnerte sich im Gespräch mit Hans Hesse an den Sammeltransport nach Moringen und an ihren ersten Eindruck vom Frauen-KZ.

Hans Hesse:

„Wann sind Sie denn nach Moringen gekommen?“

Änne Dickmann:

„Im Oktober 1937 über Kassel per Sammeltransport. Zuerst im Gefangenenwagen. Dann habe ich übernachtet in Kassel, wo es sehr sehr schmutzig war. Unglaublich schmutzig.“

Hans Hesse:

„Sie waren nicht alleine?“

Änne Dickmann:

„Nein, es waren mehrere und als wir abends ankamen in Kassel, da waren hohe Betten übereinander. Da lagen welche am Boden im Stroh und da bin ich reingekommen und habe geguckt. … was das hier wohl werden soll. Ich habe mich auch nicht hingelegt und so eine Weile später fragte jemand, wer ich wäre, warum ich da wäre. Da hab ich gesagt: ‚Ich bin ein Zeuge Jehovas.’ ‚Ich auch.’ ‚ Ich auch’. ‚Ich auch.’ Da waren etliche. Und dann kamen wir zusammen nach Moringen.“

Hans Hesse:

„Was war so ganz spontan Ihr erster Eindruck?“

Änne Dickmann:

„Ja, was soll ich da sagen. Man kommt einfach in einen großen Raum, wo schon viele sind, viele Zeugen Jehovas, nich? Alles war eng zusammengepfercht und auf Stühlen oder Kisten lagen Bretter.“

(Musikakzent, länger)

Verpflegung

Sprecherin:

Die Frauen mussten auch verpflegt werden. Jürgen Harder schreibt:

„Das Essen war dürftig. Geprägt von Eintopf und Mangelwirtschaft.“

Sprecherin:

Dies wird auch durch eine Aussage von Anni Pröll bestätigt:

„Ich war dann mit 17 verhaftet, hatte dann wenig zu essen, da braucht man ja auch etwas zum Aufbau und das hatte ich nicht.“

Sprecherin:

Änne Dickmann erzählte, das Essen:

„… schmeckte nach Soda.“

Hans Hesse:

„Konnten Sie sich was zu den Lebensmitteln dazukaufen?“

Änne Dickmann:

„Damals ja, wer Geld hatte konnte sich etwas kaufen.“

(Musik-Akzent)

Haftbedingungen

Sprecherin:

Jürgen Harder berichtet weiter über die Haftbedingungen:

„Die Haftbedingungen im KZ Moringen waren noch nicht so schlimm wie in den späteren Vernichtungslagern der späteren Phase. Die Unterbringung der Frauen erfolgte in überfüllten Räumen, die aufgrund der Enge teils klaustrophobische Anfälle bei den Frauen hervorrief. Bedeutete dass die Frauen sehr unter der Enge, unter der steten Präsenz von anderen Menschen litten. Psychisch war es eine sehr schwere Situation für sie. Zu dem kam im Winter erhebliche Kälte. Sie wurden unterm Dach des Gebäudes untergebracht. teilweise konnten sie die Sterne sehen, es schneite herein, die Decken waren nicht ausreichend. In den Zimmern standen Latrinenkübel, die nur einmal ausgeleert wurden am Tag. Im Tagesraum, wo sie den ganzen Tag über sitzen mussten, hatten sie einen festen Platz, den sie nicht verlassen durften. Daraus leitet sich auch der Begriff der sogenannten Lehne ab. Die Stühle der Frauen hatten keine Rückenlehnen, (sondern) sie mussten jeweils Rücken an Rücken sitzen. Die hinter ihr sitzende Frau war die sogenannte Lehne.“

Sprecherin:

Dies erlebte auch Anni Pröll:

„… das war eine sehr starke Beengung. Wir saßen eng nebeneinander, das Lager wurde ja dann zu klein für die vielen Einlieferungen.“

Sprecherin:

Änne Dickmann erinnerte sich gegenüber Hans Hesse::

Hans Hesse:

„Zu wievielt waren Sie da in dem Raum?“

Änne Dickmann:

„70, 80 denke ich.“

Hans Hesse:

„Was waren das für Frauen, mit denen Sie zusammen waren?“

Änne Dickmann:

„Alles, Alte und Junge.“

Hans Hesse:

„Waren das überwiegend ältere Frauen?“

Änne Dickmann:

„Ja, so Mittelalter: 50, 60 waren viele. Es waren auch viele Junge.“

(Musikakzent)

Sprecherin:

Fast alles spielte sich im Tagesraum ab: essen, frisieren, handarbeiten, ausziehen und anziehen.

Die Frauen trugen noch ihre Privatkleidung.

Jürgen Harder:

„In Moringen wurde noch keine Häftlingskleidung getragen. Die Frauen konnten ihre Privatkleidung tragen. Die Häftlingskleidung kam erst in späteren Lagern.“

Täglicher Hofrundgang

Sprecherin:

Wie gesagt: Fast alles spielte sich in den Tagesräumen ab. Doch es gab für die meisten Häftlinge auch einen täglichen Rundgang auf dem Hof.

Jürgen Harder:

„Zweimal am Tag wurden sie für eine halbe Stunde zum Rundgang auf den Hof geführt.“

Sprecherin:

Auch Änne Dickmann nahm an dem täglichen Rundgang teil:

„Ich weiß nur, dass wir immer im Kreis gelaufen sind und ziemlich schnell, damit wir ein bisschen Bewegung hatten.“

Sprecherin:

Nicht jeder durfte an diesem Rundgang teilnehmen:

Jürgen Harder:

„Von Gertrud Keen habe ich hier ein Zitat über ihre Haftzeit in Moringen, worin klar wird, dass ihr selbst der kurze Hofgang verwehrt wird: ‚Und ich bin in der ganzen Zeit, in der ich da war nur einmal rausgekommen. Also ich hab von Moringern gehört, dass sie täglich eine halbe Stunde einen Spaziergang auf dem Hof hatten. Das habe ich nie erlebt. Wir sind nie auf den Hof gekommen. Ich habe diese beiden Räume, nämlich einen Schlafsaal und einen Esssaal -und Aufenthaltssaal habe ich nur gesehen. Ich hab da nichts gesehen, wir haben immer nur zum Fenster rausgekuckt.’“

Sprecherin:

Natürlich gab es auch in Moringen Zwangsarbeit. Allerdings unterschied sie sich in diesem KZ von den späteren Frauen-KZ´s.

Monotonie, Beschäftigung und Arbeitseinsätze

Jürgen Harder:

„Der Alltag war besonders geprägt von Monotonie. In der Anfangszeit des KZ Moringen waren kaum Arbeiten vorhanden, da in der Region kaum Betriebe waren, wo größere Mengen von Häftlingen untergebracht werden konnten. Dennoch mussten sie arbeiten und zwar für das Winterhilfswerk Kleidung ausbessern und teilweise Arbeitseinsätze auf den Feldern rundherum in der Landwirtschaft. Diese Arbeiten wurden sogar teilweise als Befreiung empfunden, zumindest 1 oder 2 Std. am Tag aus diesen Räumlichkeiten herauszukommen.“

Sprecherin:

Von dieser Monotonie und Arbeitseinsätzen auf dem Feld berichtet Hilde Faul:

„Für die Bibelforscher (Zeuginnen Jehovas) hat es überhaupt nichts gegeben, überhaupt gar nichts. Sie haben ja noch nicht einmal lesen dürfen. Sie haben ja keine Zeitung gekriegt und nichts. Und für die übrigen Häftlinge nun ja erstens einmal im Sommer waren wir draußen. Wir haben auf dem Feld mitgearbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, was da für Schonungen waren. Maulbeerbäume glaube ich waren das. Die mussten gepflegt werden und so weiter. Es gab da Seidenraupenanlagen. So genau weiß ich das auch nicht heute. Es hat viele bei gehabt, die die nicht mehr weiterarbeiten konnten. Und so weiter und unter denen war nämlich auch ich und die halt nicht draußen mitarbeiten konnten, die mussten sich halt drinnen selber beschäftigen. Nein und das haben wir ja auch weidlich gemacht. Wir haben Handarbeiten gemacht und was anders konnten wir ja nicht mehr. Wir haben viel gelesen … die Winterhilfsklamotten, die haben sie dann im Spätherbst gebracht und wir haben schon dran arbeiten müssen.“

Sprecherin:

Später mussten sich die Häftlinge selbst beschäftigen:

Auch Anni Pröll und Änne Dickmann beschäftigten sich selbst:

Anni Pröll:

„Wir konnten noch zusammen sprechen, wir hatten das Leidliche, das wir zu meiner Zeit sehr wenig beschäftigt wurden. Und es waren noch Frauen auf dem Feld draußen zur Feldarbeit eingeteilt, die dann aber auch eingestellt wurde und meine Vorgängerinnen, die hatten noch fürs Winterhilfswerk mit den Kleidern zu tun, aber das wurde dann auch eingestellt. Also für uns Häftlinge gab es dann keine Arbeit. Wir mussten uns oder konnten uns noch mit eigenen Handarbeiten versorgen.“

(Musikakzent)

Änne Dickmann:

„..alles eng zusammengepfercht und auf Stühlen oder Kisten lagen Bretter und saßen wir wie die Hühner auf der Stange den ganzen Tag auf dem Brett und dann wir sind zwischendurch mal in Hof mal um den Baum herum gelaufen. Wir durften Handarbeiten machen. Wir konnten uns Material von zu Hause schicken lassen und durften sie auch wieder zurückschicken.“

Änne Dickmann berichtete aber auch:

„Wir haben auch auswendig dann Bibelsprüche gelernt, ganze Psalmen auswendig gelernt.“

(Musikakzent)

Keine SS-Bewachung

Sprecherin:

Tagsüber wurden die Frauen bewacht.

Anni Pröll bemerkte dazu:

„Wir hatten keine SS. Wir hatten nur diese Frauen, die uns bewachten von der NS-Frauenschaft. Wir hatten ziemlich intelligente Frauen auch da und diese Bewachungen, die haben uns eigentlich nichts anhaben können.

Sprecherin:

Abends wurden sich die Frauen selbst überlassen. Dieses nutzten die Frauen auch einmal, um sich zu vergnügen. Hilde Faul erzählte:

„Fasching haben wir uns mit die Winterhilfsklamotten einmal alle maskiert, aber erst abends im Schlafsaal, als keine Aufseherin mehr da war, sonst nicht.“

Sprecherin:

Der gemeinsame Schlafsaal befand sich in der oberen Etage. Änne Dickmann und Hilde Faul erzählten:

Änne Dickmann:

„Zum Schlafen waren wir oben.“

Sprecherin:

„Kommunisten, ZJ und SPD waren alle im gleichen Schlafraum?“

Hilde Faul:

„Ja, aber tagsüber die Aufenthaltsräume, die waren getrennt. Da waren die politisch Verfolgten, denn es waren nicht bloß Kommunisten. Wir haben ja auch SPD-Frauen gehabt und später ist ja alles möglich noch dazugekommen: Asoziale und sowas, das hat man ja systematisch dann gemacht, das war später dann. Aber am Anfang waren wir bloß wirklich die SPD-Genossinnen und wir Kommunisten. Das war anfangs und dann später hat sich das irgendwie gemischt und für die Bibelforscher war extra ein Raum da. Und für die jüdischen Häftlinge war auch ein Extra-Raum. Das dürfte es gewesen sein. Und dann war da in Moringen noch ein Raum. Ein Haftraum so als Strafraum.“

Sprecherin:

Über die Zustände in dem Schlafraum schrieb Hanna Elling:

(Zitat Hanna Elling-O-Ton Jürgen Harder): „Die Nächte waren schwer zu ertragen, wir schliefen in je zwei übereinander gestellten Betten unter dem Dach. Der Raum war nicht heizbar und in der Mitte stand ein großer Kübel.“

Gutes Verhältnis untereinander, teilen von Paketinhalten

Sprecherin:

Bei so vielen Menschen auf engsten Raum fragt man sich: Wie war das Verhältnis der Häftlinge untereinander?

Für die Kommunistin Hilde Faul war das kein Problem:

Hilde Faul:

„Sie müssen die Zusammensetzung sehen, damals als ich nach Moringen gekommen bin, da waren wir alles fast nur politische Häftlinge. Und da haben wir drei Genossinnen von der SPD gehabt und die anderen waren alles Kommunisten. Und bei uns war der Kontakt kameradschaftlich. Da hat es überhaupt bei uns keine Diskussion gegeben und wir konnten ja auch von unseren Angehörigen Geld geschickt kriegen nach Moringen und ein Pakete kriegen und das war so selbstverständlich, dass das alles aufgeteilt wurde.

Sprecherin:

Anfangs konnten die Inhaftierten noch Pakete erhalten.

Hilde Faul:

Es waren ja viel Frauen dabei, deren Männer waren in Dachau, die hatten natürlich nie ein Paket oder etwas gekriegt, auch keinen Pfennig Geld, also das ist gut organisiert worden, dass jeder etwas hatte.“

Hilde Faul:

„Ich zum Beispiel alle paar Wochen 3 Mark gekriegt, das war damals ein Haufen Geld für meine Leute. Und habe alle 14 Tage ein Paket gekriegt.“

„Ja, das war erst später nicht mehr drin. In diesem Fall unterscheidet sich ja Moringen grundsätzlich von den nachfolgenden Lagern. Und da hatten wir eine Kameradschaft, wirklich kameradschaftliche Verhältnisse hatten wir da.”

Sprecherin:

Auch die Zeugin Jehovas Änne Dickmann bestätigte, dass der Inhalt der Pakete geteilt wurde.

„Ja die nächste Gemeinschaft hat dann immer was abgekriegt“.

(Musik)

Gruppenidentität und Solidarität

Sprecherin:

Unter den Häftlingen gab es eine starke Gruppenidentität und Solidarität.

Jürgen Harder:

„Ja, die Gruppe der Zeugen Jehovas zeichnete sich durch eine starke Gruppenidentität aus, die für das Überleben in den Lagern unabdingbar war. Ähnliche Verhaltensweisen oder eine ähnliche Gruppenidentität lässt sich bei den politischen Häftlingen zum Beispiel finden.

Sprecherin:

Dies bestätigt die Kommunistin Anni Pröll:

„Im Bayernsaal hatten wir ein gutes solidarisches Verhältnis untereinander. Eine hat der anderen geholfen und auch wenn jemand traurig war, dort konnte man sich aussprechen, untereinander, das hat vielen in Moringen geholfen.

Ich saß ja im Bayernsaal, dort waren auch Frauen, die Mündnerinnen, Sie waren wegen ihren Männern drin, die auch sich politisch eingesetzt hatten, die teilweise in Dachau oder anderswo waren. Und es war so bei der Frau Maria Götz von München, deren Mann war in Dachau schon getötet worden. Also es waren für uns Zustände, dass wir uns gegenseitig getröstet haben, das wir einen ganz starken Zusammenhalt hatten. Und ich war damals eine der Jüngsten. Ich glaube als ich eingeliefert wurde, sogar die Jüngste und wurde von den Frauen sehr betreut.“

(Musikakzent)

Selbstmordversuche

Sprecherin:

Einige Frauen kamen mit der gesamten Situation nicht zurecht.

Über sie sagt Jürgen Harder:

„Aber die physische Situation der Frauen war anscheinend sehr bedrückend. So gab es mehrere Selbstmordversuche, wo wir allerdings nicht genau wissen wie viele davon erfolgreich waren.“

(Musik-Akzent)

Sprecherin:

Die inhaftierten Frauen litten unter der Trennung von den Familien.

Wie kamen aber die Familien ohne die Mütter aus?

Wer kümmerte sich zum Beispiel um die Kinder?

Katharina Thoenes und ihre zurückgelassene Famile

Katharina Thoenes war 1936/1937 in Moringen.

Sie war eine Zeugin Jehovas oder Bibelforscherin, wie man die Zeugen Jehovas damals nannte. Katharina Thoenes war Mutter von einem Sohn.

Hans Thoenes antwortete mir auf die Frage, wer sich um ihn gekümmert hat:

Hans Thoenes:

„Ich erinnere mich, dass viele leibliche Schwestern meiner Mutter, sich um uns

kümmerten. Aber da Vater ja auch schon von Krupp entlassen war, weil er ein Zeuge

Jehovas war und keinen Beitrag zur deutschen Arbeitsfront leisten wollte, war es uns ja möglich, unsere eigenen Angelegenheiten, in Ordnung zu bringen. Sooft habe ich wohl kaum Sozialarbeiter des damaligen Systems bei uns gesehen, die nachforschen wollten, ob ich gut behandelt würde, ob ich mein eigenes Zimmer habe und ob ich regelmäßig mein Essen bekäme.“

Sprecherin:

Hat er sich als Kind von seiner Mutter vernachlässigt gefühlt, weil sie nicht bei ihm war?

Hans Thoenes:

„Solange ja mein Vater zu Hause war, haben wir wohl sehr viel darüber gesprochen, was wohl mit Mutter sein würde, aber mein Vater war ebenfalls ein treuer Zeuge Jehovas, der ja auch zuletzt in Buchenwald im KZ war. Er hat schon immer wieder darauf hingewiesen, dass wir mit Aggression zu rechnen haben und das wir einfach versuchen müssen, mit diesen Problemen fertig zu werden. Was die Vernachlässigung betrifft, natürlich als 9 oder 10 Jähriger vermisst man die Mutter. Aber das war ja nicht Schuld der Mutter, sondern der Behörden.“

(Musikakzent)

Sprecherin:

Die Zeuginnen Jehovas verweigerten Arbeiten für das Winterhilfswerk auszuführen. Hugo Krack, der Lagerdirektor verhängte deshalb eine Post- und Paketsperre für die Zeuginnen Jehovas.

Der Historiker Jürgen Harder berichtete über die Strafen im KZ-Moringen:

In Moringen wurden noch keine Körperstrafen im Sinne der späteren Konzentrationslager angewandt, jedoch waren die Strafen sehr wirksam. Es wurde Isolationshaft angewendet sprich einzelne oder auch Gruppen von Frauen wurden von ihren Zusammenhängen getrennt und meist verbunden mit Essensentzug, Post- und Paketsperre, sowie Kontaktsperre und Geldsperre, in Einzelzellen im Keller untergebracht. Die Geldsperre hatte in sofern noch eine Bedeutung, da man im Lager in der Anfangszeit noch etwas dazu kaufen konnte und damit die karge Kost aufbessern konnte. Die Post- und Paketsperre, sowie die Kontaktsperre wurden als eine der härtesten Strafen empfunden. Teils über Monate wurde diese Strafe aufrecht erhalten, d.h. die Angehörigen, als auch die Frauen selbst erfuhren nichts von Schicksal des anderen. So kamen Briefe von Angehörigen ins Lager, in dem sich die Person über den Verbleib Ihrer Mütter und Geschwister erkundigten. Der Lager Direktor Hugo Krack meinte darauf in der Regel nur, den Frauen ginge es gut. Sie hätten sich der Lagerordnung widersetzt und würden deswegen in Isolationshaft gehalten.

Sprecherin:

Die Kommunistin Hilde Faul erinnerte sich an eine Postsperre für die Zeuginnen Jehovas:

„Eines Tags sind sie ja gekommen und haben uns ja Winterhilfsklamotten gebracht. Das heißt, das was gesammelt worden ist von der Bevölkerung , die alten Kleider und Sachen und die mussten umgeändert werden oder mussten ausgebessert werden. … Ob sie gewaschen werden mussten … dass weiß ich nicht mehr, kann mich nicht mehr so erinnern. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass die Bibelforscherinnen das abgelehnt haben und zwar, weil das mit eine militärische Handlung sein kann, irgendwie haben sie es damit begründet. … So wie ich es in Erinnerung habe, hätten auch die Bibelforscherinnen Strümpfe bzw. Herrensocken stricken sollen. Und ist dann die Frage kommen: Für wen sind die Herrensocken? Für das Militär. Und das haben sie abgelehnt. Für das Militär machen sie nichts und daraufhin hat man sie dann isoliert. Man hat sie in etwa schon bestraft, sie haben mit uns kein Hofgang mehr gehabt, sondern getrennt von uns und haben, ich glaube sogar, sie haben keine Pakete mehr kriegen dürfen. Mit dem Geld wird es genauso gewesen sein, aber das kann ich nicht genau behaupten. Dadurch war ja auch praktisch der Kontakt zu den Bibelforschern unterbrochen.

Sprecherin:

Auch für Katharina Thoenes galt die Post- und Paketsperre. Hans Thoenes und sein Vater waren über das Schweigen der Mutter beunruhigt und wandten sich an den Lagerdirektor Hugo Krack.

Mit Hans Thoenes sprach ich über die Postsperre:

Hans Thoenes:

„Ja, das stimmt. Denn einige Wochen vorher hatte mein Vater schon versucht über die Lagerleitung zu erfahren, was wohl mit meiner Mutter geschehen sei und aufgrund dessen, dass wir keine Nachricht bekamen, habe ich nochmal in ähnlicher Weise einen Brief an die Lagerleitung geschrieben, der wie Sie ja sagten in dem Buch von Herrn Hesse veröffentlicht worden ist. In etwa antwortete mir der Herr Krack, dass den Zeugen Jehovas eine Postsperre auferlegt worden sei, sodass sie keinen Kontakt mit ihrem Angehörigen zu Hause pflegen konnten. Denn bis dahin war es ja noch möglich, den Gefangenen Pakete oder Geld zuzuschicken.“

Sprecherin:

Ich habe gelesen, dass er Sie als Kind gesiezt hat. Wie haben denn Sie auf diesem Brief reagiert?

Hans Thoenes:

„Also, wenn ich das heute noch wüsste, also in direkt haben wir uns nur angeschaut, mein Vater und ich, weil wir jetzt erst einmal wussten, dass die Mutter noch lebte. Eine Reaktion? Es war einfach schockierend für uns, dass er nicht persönlich auf diesen Brief eingegangen ist, sondern nur einfach mitteilte, was ich Ihnen eben schon sagte.“

(Musik)

Sprecherin:

Katharina Thoenes hatte rötliches Haar. Es ist daher anzunehmen das Hilde Faul von ihr sprach, als sie berichtete:

“Aber da war eine Frau dabei, die muss aus Nordrheinwestfalen gewesen sein. Eine stattliche Frau. Sie hatte rötliches Haar und die hat uns immer Mordsvorträg gehalten. Na ja gut, dass war ihre Sache. Über ihre Religion usw., aber darum hat es keine Diskussionen gegeben. „

Der Historiker Matthias Kuse berichtet über das Verhältnis des Lagerdirektors Hugo Krack zu Katharina Thoenes:

„Mit Katharina Thoenes hat er einen regelrechten Kampf ausgefochten. Über sie schrieb Krack ausgesprochen negative Führungsberichte, und er hat überdies noch ihren Mann bei der Gestapo angezeigt.“

Sprecherin:

Katharina Thoenes kam im Februar 1937 aus dem KZ-Moringen nach Moers zur Gerichtsverhandlung.

Nach der Verhandlung kam sie zurück nach Moringen.

Sie unterschrieb am 19.6.1937 eine der vielen Varianten der Verpflichtungserklärungen.

Nun wurde sie aus dem KZ-Moringen entlassen.

Anschließend musste sie ihre 10-monatige Haftstrafe im Zuchthaus absitzen.

Sie kam erst im Mai 1938 wieder nach Hause.

Ihr Sohn Hans wurde bereits im Februar 1938 aus der Schule verschleppt und in eine Erziehungsanstalt gebracht.

Katharina Thoenes hatte sich von ihrem Glauben nicht abgewandt, trotz Unterschrift einer Verpflichtungserklärung.

Sie wurde noch einige Male verhaftet und kam später in das KZ-Ravensbrück.

Sie überlebte.

Katharina Thoenes und ihr Sohn Hans waren erst im Frühjahr 1945 wieder vereint.

(Musikakzent)

Sprecherin:

Katharina Thoenes hatte eine Verpflichtungserklärung unterschrieben.

Was hatte es mit diesen Verpflichtungserklärungen auf sich?

Jürgen Harder erklärt:

„Bei den besagten Verpflichtungserklärungen handelte es sich in der Anfangszeit der Konzentrationslager zunächst lediglich um ein Formblatt, welches von jedem Schutzhäftling unerheblich welcher Kategorie bei der Entlassung aus dem Lager unterschrieben werden musste. In der Regel unterschrieben auch die Zeugen Jehovas zu dieser Zeit noch die ihnen vorgelegten Erklärungen, da sie im Text des Formblattes keinen Widerspruch zu ihrem Glauben sahen. Der Text der … Verpflichtungserklärung lautete anfangs folgendermaßen:

‚Ich verpflichte mich nach meiner Entlassung aus der Schutzhaft mich jeder umstürzlerischen staatsgefährdenden Tätigkeit zu enthalten. Ich bin darüber belehrt, dass ich keine Ersatzansprüche gegenüber dem Staat aufgrund der erfolgten Inschutzhaftnahme habe.’ In gerade zynischerweise fährt dieses Formular fort: ‚Falls meine Sicherheit bedroht erscheint, kann ich mich freiwillig in politische Haft begeben.’ Hierauf erfolgt die Ortsangabe des jeweiligen KZ sowie Datum und Unterschrift des Häftlings.

Ab Ende 1937 wurde dieser allgemeinen Floskel bei der anstehenden Entlassung von Zeugen und Zeuginnen Jehovas eine weitere Erklärung beigefügt, in welcher eine völlige Abkehrung von ihrer Glaubensgemeinschaft gefordert und auf die zu erwartenden Konsequenzen eingegangen wurde, falls sie weiterhin ihre religiöse Überzeugung leben wollten. Aus einer formalen Erklärung, die bis auf wenige Ausnahmen anfangs viele Häftlinge bei seiner Entlassung aus dem KZ ohne schwerwiegende Bedenken unterschrieben, wurde eine Loyalitätserklärung gegenüber dem Staat und seinen Forderungen. Mit diesen Änderungen von Inhalt und Zweck des Verpflichtungsscheins veränderte sich hierzu auch die Einstellung der Zeugen und Zeuginnen Jehovas, so dass sie künftig in der Regel die Unterschrift verweigerten.“

Sprecherin:

Die Zeugin Jehovas Änne Dickmann sagte im Gespräch mit dem Historiker Hans Hesse:

Hans Hesse:

„Als sie verhaftet wurden, hat man Ihnen da eine Verpflichtungserklärung vorgelegt?“

Änne Dickmann:

„Ja, eben was ich vorher schon sagte. Da habe ich gesagt: „Kommt nicht in Frage.

Wenn man gesagt hat: ‚Ich bin und bleibe ZJ.’ Dann war die Sache erledigt.“

(Musikakzent)

Sprecherin:

Es gab auch Entlassungen aus dem Frauen-KZ Moringen.

Matthias Kuse schrieb seine Magisterarbeit über die Entlassungen in Moringen. Er erklärte:

„So etwas wie einen schriftlich fixierten Katalog von Gründen, wann ein Häftling wieder entlassen werden konnte, gab es für die Konzentrationslager nicht. Die Schutzhaft sollte die Leute ja gerade durch ihre Unbestimmtheit verunsichern und in Schach halten.

Das übliche Procedere der Schutzhaft war, dass nach der Festnahme nur noch eine Bestätigung durch die Gestapo nötig war, um den Festgenommenen erst einmal für drei Monate im Lager verschwinden zu lassen. Diese drei Monate konnten dann jeweils um nochmals drei Monate verlängert werden und immer so weiter. Die Verlängerung oder Aufhebung der Schutzhaft hing von dem Haftprüfungstermin ab, zu dem der Lagerkommandant einen Führungsbericht an die einweisende Gestapostelle und an das Gestapoamt in Berlin anzufertigen hatte. In Berlin wurde dann letztlich entschieden ob und wer entlassen werden sollte. Oder bei wem die KZ-Haft verlängert werden sollte.

Bei den Entlassungen einiger des Gefangenen spielte auch die Unterschrift unter einen Verpflichtungsschein eine Rolle, mit der er versichern sollte, dass er sich nicht mehr staatsfeindlich betätigen würde oder dass er sich von seiner Glaubensgemeinschaft distanziere.“

Entlassungsgründe

Sprecherin:

Es gab zum Beispiel Entlassungen aufgrund eines Himmler-Besuches.

Die Kommunistin Anni Pröll erzählte:

„Ich bin im Juni 1937 entlassen worden. Und zwar war da der Himmler [gemeint ist Heinrich Himmler] da und der hat ein bisschen gefilzt. Der Direktor Krack hat mich (aus)geschimpft, weil ich eine freche Antwort gegeben hab(e) und hat er gemeint, ich sollte Himmler, um meine Entlassung bitten. Aber er ist mit anderen Frauen, die vor mir befragt worden sind, so schrecklich umgegangen. In mir hat sich alles verschlossen und ich war dann natürlich etwas widerspenstig. Aber trotzdem hat meine Entlassung dann draufgestanden.“

Sprecherin:

Einige jüdische Frauen wurden entlassen, wenn sie sich verpflichteten auszuwandern:

Hierzu Matthias Kuse:

„Die jüdischen Frauen, die im Lager waren, waren überwiegend sogenannte Remigrantinnen, die Deutschland schon einmal verlassen hatten. Sie waren meist aus persönlich-familären Gründen oder auch, weil sie auf Dauer kein Exil im Ausland fanden, nach Deutschland zurückgekehrt. Diese Häftlingsgruppe stand gewissermaßen unter dem Generalverdacht sich im Ausland deutschfeindlich zu betätigen. Ab Januar 1935 wurden solche Personen verhaftet und als sogenannte „Schulungshäftlinge“ ins Lager eingewiesen. Die Situation für diese Frauen verschärfte sich noch einmal ab 1937, als die Auswanderung aus Deutschland zur Bedingung für die Entlassung gemacht wurde.“

Sprecherin:

Grundlage für alle Entlassungen waren die Beurteilungsschreiben des Lagerdirektors Hugo Krack.

Über die Beurteilungsschreiben oder Führungsberichte sagte Jürgen Harder:

„Die erwachsenen Frauen wurden in Anlehnung an die Einteilung der Jugendlichenfürsorgezöglinge in den Besserungsanstalten und Heimen vom Direktor in verschiedene Kategorien eingeordnet. Hierbei unterschied er zwischen Bibelforscherinnern von denen er keine Erfolgsaussicht für eine Schulung sah und anderen bei denen durch seine Bemühungen ein Gesinnungswechsel erwartet werden konnte. So plädierte er beispielsweise für die Verlängerung einer Bibelforscherin in seinem Lager, da sie trotz guter Führung noch fanatisch an ihren religiösen Überzeugungen festhielt und sich bisher noch keine Besserung bei der Frau gezeigt hatte. Ich zitiere: „Die hier untergebrachte Schutzhaftgefangene Hermina K. – ich habe hier anonymisiert – hat sich bisher im Lager gut geführt. Sie hängt aber noch fanatisch den Ideen der IBV an. Ich kann daher ihre Entlassung noch nicht befürworten.“ Wie auch den meisten anderen Beamten der verschiedenen Verfolgungsinstanzen blieb dem Leiter des Frauen-KZ in Moringen die religiöse Motivation der Verweigerung der Zeuginnen und Zeugen Jehovas völlig unverständlich, da sie nicht in die Kategorie der politischen Ideologie des Nationalsozialismus einzuordnen waren. So sah der Lagerleiter Hugo Krack in der Beharrlichkeit mit der viele Bibelforscherinnen an ihrem Glauben festhielten Anzeichen einer Geisteskrankheit, die in seiner Institution nicht behandelt werden konnte. Von daher hielt er es in besonders hartnäckigen Fällen, die Unterbringung von Frauen in Nervenheilanstalten für sinnvoller, so auch im Fall von Frau K. Ihre Entlassung aus dem KZ, da er sie, ich zitiere ‚für religiös, geistig verwirrt’ hielt.“

(Musik)

Sprecherin:

Nicht immer waren die Führungsberichte so negativ.

Es gab auch einige Zeuginnen Jehovas, die sich von ihrem Glauben lossagten. Über eine solche Zeugin Jehovas schrieb Hugo Krack (zitiert von Matthias Kuse):

„Sie hat sich von den Ideen der IBV (Bibelforscher, heute Zeugen Jehovas) vollkommen losgesagt, sie verspricht sich in Zukunft völlig auf den Boden des nationalsozialistischen Staates zu stellen. Sie will den deutschen Gruß anwenden und an Luftschutzübungen teilnehmen, sowie ihre sonstigen vaterländischen Pflichten erfüllen.“

(Musikakzent)

Lagerdirektor Hugo Krack

Sprecherin:

Wer war Hugo Krack?

Matthias Kuse berichtete:

„Hugo Krack war ursprünglich Lehrer, vor seinem Wechsel nach Moringen bekleidete er in Clausthal-Zellerfeld eine Rektorenstelle und er verfügte über sozialpsychologische Kenntnisse. Das scheint auch einer der Gründe dafür gewesen zu sein, dass er im Jahr 1930 zum Direktor des Provinzial-Werkhauses Moringen ernannt wurde, das man landläufig als „Arbeitshaus“ bezeichnet.

Seit 1919 gehörte er der Deutschen Demokratischen Partei an, für die er sich auch als Wahlkämpfer engagiert hat.

Dann wurde 1933 auf Veranlassung der hannoverschen und Hildesheimer Innenbehörden in einem Teil des Arbeitshauses ein Konzentrationslager eingerichtet. Zunächst nur für männliche Gefangene, und hier stand Krack zwar das Hausrecht zu, er hatte jedoch keinerlei „Befehlsgewalt“ über die Gefangenen. Das änderte sich erst, nachdem das ‚Männer-KZ’ wieder aufgelöst worden war und zum Ende des Jahres 1933 – ebenfalls in einem separaten Teil des Arbeitshauses – ein ‚Frauenkonzentrationslager’ eingerichtet wurde, dessen Leitung ausschließlich ihm unterstand.“

Sprecherin:

Jürgen Harder bemerkt:

„Hugo Krack war ein aus der wilhelminischen Tradition stammender Beamter, der die rigiden Erziehungsmaßnahmen der Nationalsozialisten durchaus befürwortete … Er sah sein Lager als eine Art Erziehungslager. Mit den Strafen sollte ein Erziehungserfolg erzielt werden, d.h. die Frauen sollten sich von ihrer jeweiligen Ideologie sprich politisch oder auch religiös lösen, um sie dann in die sogenannte Volksgemeinschaft wieder eingliedern zu können. Ob und in wie weit diese Erfolge haltbar oder nachweisbar waren, steht auf einem ganz anderen Blatt. Viele der Frauen, die entlassen worden sind, beteiligten sich später wieder an Widerstandaktionen unter den Bedingungen der Illegalität und kamen mit unter auch wieder in Haft. Nicht wenige von ihnen kamen in dieser Zeit ums Leben.“

Sprecherin:

Matthias Kuse bemerkt auch:

„Hugo Krack hat sich eigentlich immer als Zivilist verstanden, und unterschied sich damit deutlich von dem einschlägigen Bild eines „typischen“ KZ-Kommandanten. „Zivil“ ist er auch im KZ-Lager Moringen aufgetreten. Krack war kein Nationalsozialist. Er ist „erst“ im Mai 1933 der NSDAP beigetreten, das war verhältnismäßig spät. Darüber hinaus war er Mitglied in der eher unbedeutenden Reiter-SA. Salopp formuliert: Er hat sich nicht „überschlagen“, was sein Engagement in der NS-Bewegung betraf.

(Bild: Grab von Hugo Krack auf dem Moringer Friedhof)

Es wäre falsch, wollte man aus ihm einen Mann des Widerstands machen. Das war er ganz sicher nicht. Allerdings hat er sich für eine Reihe von Gefangenen, vor allem des Frauen-KZ, eingesetzt, indem er versucht hat, ihnen bei der Entlassung aus dem Lager behilflich zu sein.

Er war sehr sozial beeinflusst von den Ideen Friedrich Naumanns.“

(Musikakzent)

Sprecherin:

Die Kommunistin Hilde Faul sagte über Hugo Krack:

„Er hat sich uns gegenüber jedenfalls tolerant verhalten, wenigstens soweit wie ich das einschätze. Es gibt natürlich andere, die sagen: „Uns gegenüber war er nicht so tolerant.“ Das glaube ich ohne weiteres. Aber ich kann da nichts dagegen … nichts darüber sagen. Und die Bibelforscher, die werden nicht so begeistert gewesen sein, dass sie dann abgeschirmt worden sind von den anderen und nicht mehr einkaufen konnten und halt so eine Behinderung gehabt haben. Sie haben keine Post mehr kriegen dürfen und haben eine Zeit lang keine Post mehr rausgeben dürfen. … Für uns war auch mal eine Postsperre. Ich glaube, dass war sogar in dem Zusammenhang, dass weiß ich aber nicht.“

Sprecherin:

Hilde Faul sagte auch:

„Er war ja Direktor. Er ist zu uns gekommen und hat uns seine Befehle erteilt, … Er hat mit uns gesprochen, was grade im Moment angefallen ist. Und ich kann mich noch erinnern, dass er mal gekommen ist und hat gesagt: „ Wie ist dies? Ich hab einen Anschnauzer von der Gestapo Berlin bekommen und ein Häftling hat gesagt: `Was wollen Sie denn mit Moringen, der Direktor, der macht doch sowieso alles, was die Gefangenen wollen´.“ So ähnlich sinngemäß. Und da er sich dann bei uns beschwert, ob er da schon irgendwie uns schon zunahe getreten ist. Aber das war ja nicht der Fall. Sie müssen das anders sehen, der Krack, der war ein alter Beamter und die alten Beamten, die waren nicht so, wie die Faschisten. Der Krack, der war mehr so deutsch-national, so etwas war der mehr, ich weiß es nicht, aber ich nehme es an, so aus seinem ganzen Ding und so hat er auch gehandelt, also wenig willkürliche Akte. So wie in den übrigen KZ das war das nicht der Fall. Nein, sondern er hat wirklich seine Vorschriften (gehabt ? undeutlich).“

Sprecherin:

Matthias Kuse bemerkt auch:

„Für das Frauen-KZ sind mindestens zwei Fälle belegt, in denen er die Sterilisierung von Frauen vorgeschlagen hat. Auch in seiner Eigenschaft als Direktor des Arbeitshauses hat er mehrere Anträge auf die Sterilisation von Anstaltsinsassen gestellt, was offenbar zur Praxis solcher Einrichtungen gehört hat. Auch Krack scheint dieser Praxis nicht grundsätzlich abgeneigt gewesen zu sein.“

Sprecherin:

Der Historiker Dr. Hans Hesse schreibt in seinen Forschungsergebnissen über das KZ-Moringen über Hugo Krack:

„Bei allem darf jedoch nicht vergessen werden, dass Hugo Krack, der zwar nicht als überzeugter Nazi gelten kann und sicherlich nicht in einer Reihe mit den KZ-Kommandanten gesehen werden darf, sich mit dem NS-System zu arrangieren versuchte, wie viele seiner Zeitgenossen damals. Er tat dies an verantwortlicher Stelle. Darin besteht seine Mitschuld.“

Sprecherin:

Es bleiben noch einige Fragen offen.

Doch die Antworten hat Hugo Krack mit ins Grab genommen.

(Musikakzent)

Nach Auflösung des Frauen-KZ Überstellung in andere KZ´s

Hans Hesse:

Im Dezember 1937 begann dann die Lagerleitung das Frauen-KZ Moringen aufzulösen.

Die Frauen kamen in ein größeres KZ: die Lichtenburg in Thüringen.

(Musikakzent)

Sprecherin:

Das Leiden hatte für die Frauen dadurch kein Ende. Im Gegenteil.

Hierzu Matthias Kuse:

„1938 wurde das Frauenkonzentrationslager Moringen geschlossen und die gefangenen Frauen kamen in das KZ Lichtenburg, das für etwa ein Jahr bis zur Inbetriebnahme des KZ Ravensbrück das zentrale Frauen-KZ war. Unter den Frauen, die dorthin verlegt wurden, befand sich auch eine Reihe von Zeuginnen Jehovas. Die Lebensbedingungen im KZ Lichtenburg waren sehr viel schlechter als in Moringen – nicht zuletzt, weil die Bewachung dort von der SS übernommen wurde. Verschiedene Zeuginnen Jehovas sind noch vor der Verlegung entlassen worden, viele befanden sich aber noch im Moringer Lager und wurden dann mit den übrigen Frauen ins KZ Lichtenburg geschickt. Ein Grund dafür, dass relativ viele Zeuginnen Jehovas in das KZ Lichtenburg überstellt wurden war, dass sich die Verfolgungspolitik während dieser Zeit explizit gegen die Zeugen Jehovas richtete.“

Sprecherin:

Hilde Faul erinnerte sich an eine Zeugin Jehovas:

„Die Esther ist mir bis heute ein Begriff, weil die von Fürtau (?) war. Die Esther war bis so an die Dreißig damals und wie man mir dann später erzählte, haben sie die umgebracht, aber ich weiß nicht genau, ob das in Ravensbrück war. … Ich weiß bloß, dass die Gestapo sie richtig als Beispiel gebraucht hat.“

KZ Moringen als Grundlage für spätere KZ´s

Sprecherin:

Moringen kann als Grundlage für spätere KZ´s betrachtet werden.

Jürgen Harder bemerkt dazu:

„Moringen wird vielfach in der historischen Forschung nicht weiter betrachtet, aber es wird dabei vergessen, dass für sehr viele Frauen besonders in früheren Lagern, den Anfangspunkt einer langjährigen Verfolgung darstellt. In Moringen wurden Grundlagen gelegt, die später in anderen Lagern wie Lichtenburg und Ravensbrück weiter verschärft und weiter differenziert wurden. So etwa das Spitzelsystem, das Haftsystem und das Beurteilungssystem.“

(Stimmen und Verkehr)

Sprecherin:

Moringen. Auf den ersten Blick eine ganz normale Kleinstadt.

Bei näherem Hinsehen stellt man fest:

Moringen hat eine ungewöhnliche Geschichte. Mitten in der Stadt befanden sich zwischen 1933 und 1945 nacheinander drei Konzentrationslager.

Leider gibt es nur noch wenige lebende ehemalige KZ-Inhaftierte. Die KZ-Gedenkstätte Moringen erarbeitet deshalb ständig andere Formen der Geschichtsvermittlung zur Erinnerung an die drei Konzentrationslager.

Das Leiden dieser Männer, Frauen und Jugendlichen darf nie vergessen werden.

(Musik)

© Ingeborg Lüdtke

Text- und Data-Mining: Ich behalte mir eine Nutzung aller Inhalte dieser Webseite für kommerzielles Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Hilde Faul-Gerber gestorben 2013

https://www.zwischenfaelle.radio-z.net/feature/hilde-faul-gerber

Anni Pröll gestorben 28.05. 2006

https://www.frauen-im-widerstand-33-45.de/biografien/biografie/proell-anna

Katharina Thoenes verstorben

https://www.archiv-vegelahn.de/index.php/jehovas-zeugen/geschichte/17306-thoenes-katharina

Erna Ludolph verstorben 26.09.2004

https://www.gedenkstaette-moringen.de/ort-geschichte/frauen-kz

https://www.gedenkstaette-moringen.de/ort-geschichte/allgemein

Hesse, Hans, Das Frauen-KZ Moringen 1933-1938, hg. von der Lagergemeinschaft und KZ-Gedenkstätte Moringen, Göttingen 2000, 2. Aufl. Hürth 2002. S.127-133.

https://www.bpb.de/themen/holocaust/erinnerungsorte/503014/kz-gedenkstaette-moringen